American View: ニール・フィッシャー海兵隊少佐に聞く

日米同盟50周年を記念し、在日米軍が「わたしたちの同盟 永続的パートナーシップ」というマンガを発行した。American Viewはこのプロジェクトで中心的な役割を果たした在日米軍司令部広報部副部長のニール・フィッシャー少佐に、マンガ制作の舞台裏を聞いた。

問 日米同盟を解説する手段としてマンガを選んだ理由を教えてください。

答 マンガ以外にもいくつか選択肢がありました。日米同盟50周年に当たる2010年が近づいた頃、記念に何をするか話し合い、実際には25ほどの候補が挙がりました。パーティーや祝賀会から、自動車のバンパー・ステッカー、Tシャツ、マンガなどです。そのうち2つの案を、当時のライス在日米軍司令官が採用しました。それがこのマンガと、一連の祝賀会だったのです。広報部副部長の私はマンガ制作の担当になりました。

問 このマンガが対象とする読者層を教えてください。

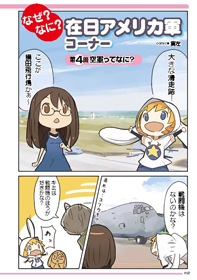

「わたしたちの同盟」は第4号まで発行されています

答 対象とする読者層を選ぶに当たり、日本人の中でも特に日米同盟全体についてよく知らない人や、日米同盟について自らの考えを決めかねている人たちに焦点を当てようと考えました。マンガからあまり影響を受けないような年代を対象にするつもりはなかったので、あまりにも幼ない子どもは対象から外しました。また一定の年齢を超えると物事に対する考え方が確立しているので、年齢が高すぎる人たちも外し、当初は対象読者層を15歳から35歳に設定しました。ところがこのような幅広い年代の読者層を設定した後で、マンガの読者はとても幼い子どもから非常に年齢の高い大人まで他の年代にもいることが分かり、採用するイラストのタイプで年齢層を絞り込む必要が出てきました。最終的に私たちが採用したのは10代後半から20代後半の年齢層に受けるイラストでした。

問 マンガの制作ではどのような段階を踏みましたか。

答 第1段階はマンガの研究でした。在日米軍広報部にはマンガについて知っている者はひとりもいなかったので、まずはマンガとは何か、何が魅力なのかを理解しなければなりませんでした。マンガが日本で重要な位置を占めている理由を見極める必要があり、多くを学びました。日本ではこれまでに、生活のあらゆる側面がマンガに描かれてきたことが分かりました。堅い内容の教材から娯楽性の高い気軽な読み物まで、あらゆるものがあります。在日米軍にとって、マンガは情報伝達手段として新しい概念ですが、日本では生活のあらゆる面に浸透しています。

問 マンガの制作には他にどのような組織が関わりましたか。

答 あらゆる組織が関わりました。まずは在日米国大使館など日本における米国政府の全関係機関です。また在日米軍と協力関係にある日本の主な省庁、とりわけ防衛省と外務省、さらには政府関係者以外にも、マンガ、日米同盟、私たち米軍のメッセージの発信方法に関心のある一部の人たちです。第1段階は大体先ほど説明したような内容です。大きな一歩でした。第2段階では実際の制作手順を決めました。

制作に当たりひとつ楽だったのは、日本ではマンガが広く普及しているので、この仕事に関心を持つ会社を見つけるのが難しくなかった点です。契約手続きに沿って複数のマンガ制作会社から入札を募り、スケジュールを守って仕事ができ、かつ軍事用語や政治・軍事・政府の問題をマンガ形式で表現することに慣れている会社を選びました。このような経緯でホビージャパン社に仕事を依頼することになったのです。

問 その会社が在日米軍の原案を元にマンガをデザインしたのですね。

答 そうです。私たちとホビージャパンの関係は2つの要素から成ります。編集、内容、イラストなど制作に関する最終的な決定権は在日米軍広報部にあります。広報部がホビージャパンに制作工程表を示し、創作過程での編集に関する決定を全て下します。私たちは日本に駐留する米国の陸・海・空軍および海兵隊と日本の陸上・海上・航空自衛隊の関係に着目したかったので、それぞれを主要テーマとして取り上げ、第1号から4号まで発行することにしました。

ホビージャパンはその指示の下、私たちを通じてさまざまな軍の施設を見学し、基地に関する説明を受け、基地の一部、装備、米軍と自衛隊の交流などを写真撮影する機会を得て、それを基にマンガを制作しました。そして描きあがったマンガを提出してもらい、私たちがチェックしました。チェックはかなり綿密でした。大きなチェックは3回で、1回目は内容、2回目は内容と最初のイラストやスケッチ、そして3回目で最終的なイラストと内容を全てチェックしました。また各段階で在日米軍全体、米国大使館、防衛省、外務省、そして時には太平洋軍司令部や国防長官府広報部まで、全ての関係機関がチェックしました。

問 マンガは元々英語で書かれたのですか。それとも日本語ですか。

各号では米国の陸・海・空軍および海兵隊についてそれぞれ解説しています

答 最初からずっと日本語でした。在日米軍が対象とする読者は日本人ですから、マンガは全編日本語で、英語版という考えは最初からありませんでした。

問 マンガは第1号から4号まで発行されたとおっしゃいましたが、それぞれ何を主要テーマとして取り上げていますか。

答 第1号は在日米陸軍、そして陸軍と陸上自衛隊との関係をテーマにしました。第2号は海兵隊、および海兵隊と陸上・海上自衛隊との関係。第3号は海軍、および海軍と海上自衛隊との関係。第4号は空軍、および空軍と航空自衛隊との関係です。1~4号まで共通のテーマあるいは筋書きがあり、2人の人物が登場します。1人は8~9歳のアメリカ人少年「うさクン」です。この名前は日本語の「ウサギ(usagi)」から来ており、一種の言葉遊びです。マンガを見ると分かるように、うさクンは大きなウサギの耳が付いたトレーナーを着ています。この名前にはもうひとつ意味があり、「Usa」は物語で米国を表しています。2人目のキャラクターの名前は「あんず」です。これも言葉遊びで、彼女のフルネーム「新居(あらい)あんず」は日本語で「アライアンス」、つまり「同盟」と音が似ています。あんずは13~14歳で、うさクンより少し年上ですが、日米同盟に関する知識はおそらく同年代の日本の子どもと同じ程度でしょう。

問 どのように2人のキャラクターを決めたのですか。

答 ホビージャパンの創作過程で決まりました。ホビージャパンは、この2人のキャラクターを通じて各号をつなぎ、各号を3章仕立てにしてはどうかと提案してきました。第1章は、あんずとうさクン、2人の関係、そして50周年を迎えた日米同盟について2人が学んでいく過程を中心に展開する物語です。うさクンは日本訪問中で、しばらくの間あんずの家にホームステイしています。その間に2人は日米同盟について学んでいきます。米軍が日本に駐留している理由や同盟とは何かについて、第1号では2人の知識は非常に限られており、初歩的なものでしたが、第4号では具体的な条約や、日本にいるアメリカ人がいかに日本の生活に影響を与えているか、また日本人がアメリカ人にどのような影響を与えているか、それが日米同盟全体にどのような意味を持つのかを話し合うところまで2人は進歩しています。

問 各号の印刷部数はどれくらいですか。

答 第1号は2万冊、他はそれぞれ2万5000冊です。

熱心に「わたしたちの同盟」を読む日本人の学生(写真 在日米国大使館)

問 配布先はどこですか。

答 各米軍施設へ送りました。基地の訪問やツアー、フェスティバルの時に使うためです。それ以外に防衛省が各号2000冊ずつ受け取り、日本国内各地の事務所へ送っています。また在日米国大使館、太平洋軍司令部、国防長官府など、このマンガに関心のある機関にも配布されています。

問 オンライン版もありますか。

答 はい。オンライン版の方が印刷版より早く公開されます。在日米軍のウェブサイトで各号を見られます。

問 一般の人でも印刷版を請求できますか。

答 印刷版は発行部数が限られているのでできません。印刷版を入手するには基地に行く必要がありますが、全てオンラインで見られます。

問 このマンガへの反響はいかがでしたか。

答 期待をはるかに上回る反響がありました。現在オンライン版の閲覧は100万件を超えており、世界90カ国以上で読まれています。今までに発行された印刷版は7万5000部近くになります。

問 反響の大きさを考えると、読者に関心を持ってもらうという点で、マンガは従来のパンフレットや冊子よりも効果が大きいと思いますか。

答 パンフレットや冊子には別の役割があります。マンガを在日米軍の公式な情報伝達手段にすることはないでしょう。従来の情報伝達方法に代わるものとしてマンガを制作したわけではありません。新たな手段というだけです。幸いまだ目新しさは失われていないので、それが第4号まで続いてほしいと思います。第4号で完結なので、この号が最も読まれるのではないかと予想しています。全4号を1冊にまとめる準備も既に始まっています。

問 制作中に直面した問題を教えてください。

答 チェックの手続きが大変でした。先に挙げたさまざまな組織が関わり、国の枠を超えてあらゆる関係者の合意を得ようとする時は常に、この手続きがおそらく最も時間がかかる課題のひとつでしょう。在日米軍、在日米国大使館、太平洋司令部、国防長官府、防衛省、外務省など全ての機関から、表現方法について同意を得るのはとても大変でした。

政治的な意味合いの問題もあります。あらゆることが何らかの意味を持ちます。どれほど悪意がなくても、全て何かを意味します。第1号でうさクンがあんずとその家を守ってあげたい一心でゴキブリを殺すのですが、私がマスコミから最初に受けた質問は「ゴキブリはどの国を表しているのですか。北朝鮮ですか、それとも中国ですか」でした。「僕はアメリカ人。日本人の家族と一緒に暮らしているんだ。だから日米地位協定(SOFA)や安保条約で決められているように、この家族を守るお手伝いをしなければ」と考えた8歳の子どもが、ゴキブリを見つけたので殺したというごくたわいない話です。ところがこの政治・軍事環境――非常に政治的な環境では、ゴキブリには意味がありました。これはほんの一例です。各号でこの種のことが若干ありました。全くたわいないことなのですが、人の解釈は変えようがありません。

問 「マンガは性差別的」と見られることがありますが、こうしたイメージにどう対処しましたか。

答 私たちが十分に監督し、私たちよりはるかにマンガに詳しい人たちの意見をよく聞きました。このマンガ・プロジェクト全体を通じ、最も身近で私を補佐してくれているアシスタントは日本人です。特定の問題の描き方に対する彼女の感性と意見を参考に、アーティストの要求とバランスを取りました。このマンガを制作する会社にとって、マンガは収入源です。米軍発行のマンガがこの会社にとって唯一のプロジェクトではないし、同社のキャラクターの中には在日米軍のマンガでは必ずしも使われないようなものもあります。このマンガの制作は同社にとってビジネスであり、これまでに成功してきた路線や、自分たちが気に入り読者にも人気のあった路線に沿ったマンガにしようとあらゆる努力をします。ですからやや保守的な路線に持っていくには、私たちがしっかりこの会社を監督する必要があります。

このマンガを日本的な作品にするよう努める一方で、これは在日米軍が配布するものであるという点を私たちは常に念頭に置かなくてはなりません。日本的な部分を守ろうと努めるのと同様、これが在日米軍を代表するものであることを忘れてはなりません。そのためにアーティストや原作者と頻繁に会い、作品を私たちの意図に合ったものにする必要があります。でもそれほど難しくありませんでした。アーティストや原作者は今まで人気のあったマンガを制作したいと考えます。彼らが対象とする読者は私たちが望む読者とは必ずしも同じではないので、アーティストや原作者には、私たちの希望と私たちが望む読者層に合わせてもらう必要があります。

問 マンガ以外に広報部はどのような活動をしていますか。より多くの日本人にメッセージを伝えるためにどのようなことをしていますか。

答 在日米軍広報部は他の米軍の部署とは違います。私たちの第1の任務は、日米同盟のメッセージの伝達の促進であり、日本政府の担当部署、具体的には防衛省および同省広報課と考えを共有することです。特に統合幕僚監部とは緊密な関係で結ばれています。私たちは日本全体をカバーしています。

問 このマンガについて、あるいは在日米軍について初めて知ったAmerican Viewの読者に、何か伝えたいことが他にありますか。

答 このマンガに興味がある方は www.usfj.mil/manga からアクセスしてみてください。私たちに新しいものを受け入れる用意がありことは、このマンガを見ればはっきり分かります。おそらくほとんどの人が知らないでしょうが、このマンガのアイデアは若い兵士ではなく、大佐や中将から寄せられました。彼らは長年日本で暮らし、日本で何が人気があるのかが分かっていました。そしてマンガで表現するという元々の構想に沿いながら、しかも在日米軍を代表する形で、日本で人気のあるものを活用しようとしたのです。

ニール・V・フィッシャー海兵隊少佐

ルイス大学(イリノイ州)で経営学学士号を取得後、米国海兵隊戦闘開発司令部(バージニア州)の将校候補コースを経て1998年4月2日、将校として海兵隊に入隊。海兵隊武術プログラムで指導者を務めている(段級位は初段)。沖縄空手(上地流)で茶帯を取得。

COMMENTS1

Thank you for pointing out the problem. We think that it’s been fixed. If you still see the same problem, please let us know. Thank you.

LEAVE A COMMENT

TOP