第2次世界大戦以降、日米同盟は、安全保障において米国がアジアに寄せる利益の礎となり、域内の安定と繁栄を支えています。

安全保障の観点から、20世紀半ば以降の日米外交史と両国の協力関係を振り返り、その歩みを紹介します。

1951-1952

1951年9月8日、各国の政府関係者がサンフランシスコに集まり、日本との間に平和条約を締結しました。これにより、第2次世界大戦は正式に終結し、連合国による日本の占領にも終止符が打たれました。1952年4月28日にサンフランシスコ平和条約が発効すると、日本は主権を回復し、米国の同盟国となりました。

日米がサンフランシスコ平和条約と同時に締結したのが、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」です。この条約は、平和憲法を受け入れる日本の安全保障のあり方を規定した軍事協定で、期限を10年に設置し、更新を可能としたものでした。

1960

1960年1月19日、日米は新たに改定された「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」に署名しました。この条約において日米両国は、日本の施政下の領土にて武力攻撃が発生した場合、互いに援助することを合意しました(ただし日本では憲法上、武力を用いた国際紛争の解決は禁じられています)。また、国際協力および経済協力のさらなる発展を定めた条項も盛り込まれました。

1969-1972

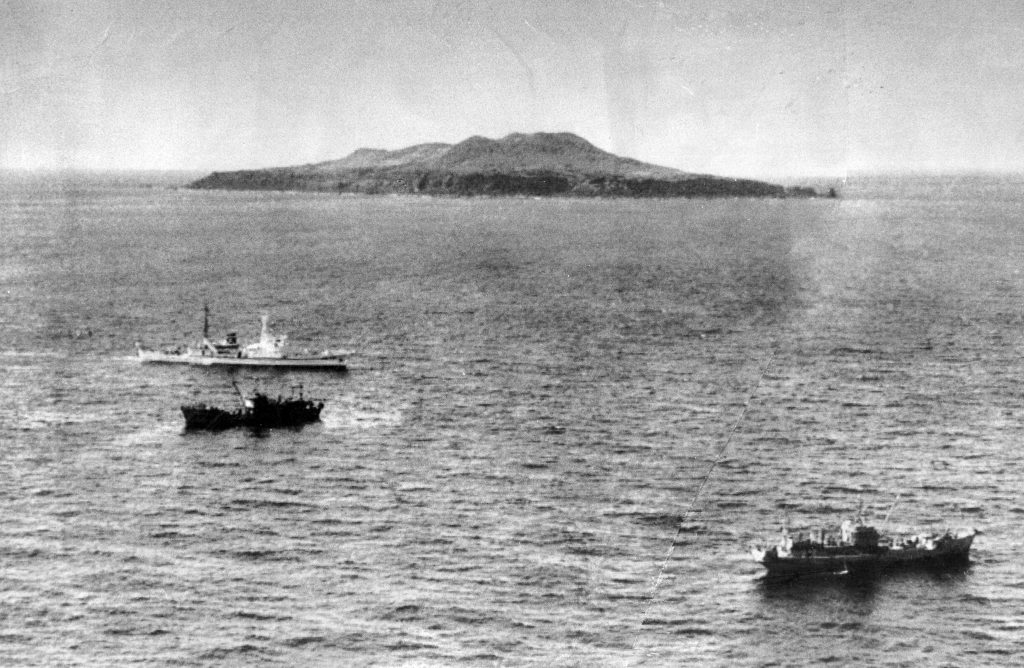

1969年11月、佐藤栄作首相はワシントンを訪問し、米国が第2次世界大戦中から占領していた沖縄を1972年に日本に返還すると発表した共同声明に、リチャード・ニクソン大統領とともに署名しました。日米両国は1年半におよぶ交渉の末、1971年6月に沖縄返還協定に署名しました。

1978-1981

日米は、日本の防衛に関して互いの役割分担を定めた枠組み「日米防衛協力のための指針」を締結し、共同訓練や演習を開始しました(ただし日本の自衛隊は、国連平和維持活動を除いて、海外での軍事活動に携わることが禁じられています)。

日本はまた、自国の周辺海域を防衛する重責も担い、在日米軍への支援を拡大し、自衛力強化に努めることになります。

1983-1987

日米の作業部会は1983年、日米エネルギー協力に関するレーガン大統領と中曽根首相の共同声明を作成しました。両国のエネルギー関係は、1987年の原子力エネルギーの平和的利用に関する協力協定により、さらに前進します。

2011-2018

2011年3月、マグニチュード9の地震とその後に発生した津波により、東北地方は壊滅的な被害を受けました。この災害に立ち向かうため、米軍は日本の自衛隊と協力し、日米同盟史上最大規模の共同作戦を実施し、救難・救助活動や必要な物資の供給を行いました。

2018年7月には、豪雨による洪水および土砂崩れに襲われた西日本各地を支援するため、米国国際開発庁(USAID)の災害援助事務所が緊急資金援助を実施しました。USAIDは、2018年9月にマグニチュード6.6の地震が発生した北海道でも、人道救助活動を実施しました。

2021-2023

ホワイトハウスの渡り廊下「コロナード」を一緒に歩バイデン大統領と岸田文雄首相 (© Mandel Ngan/AP)

2021年4月、バイデン大統領は菅義偉首相をワシントンに迎え、インド太平洋地域および世界の平和と安全保障の礎となっている同盟関係を続けていくことを確認しました。

2023年1月、バイデン大統領は岸田文雄首相をワシントンに迎えました(写真上)。両首脳は、インド太平洋地域内外の脅威に対する防衛の強化、日米宇宙探査枠組み協定、安全で強靭なサプライチェーンの構築による経済活性化へ全力で取り組むことを改めて確認しました。

*この記事は、ShareAmericaに掲載された英文を翻訳したものです。

COMMENTS0

LEAVE A COMMENT

TOP