1949年暮れのある日、アメリカ陸軍のヒュー・オライリー軍曹は、十数人の兵士を引き連れ赤十字ボランティアと一緒に、大阪の児童養護施設で開かれたクリスマスパーティに出席しました。そこで目にしたのは、あばら家のような建物に暮らす栄養失調の子どもたちでした。オライリーはこの光景を生涯忘れることはありませんでした。

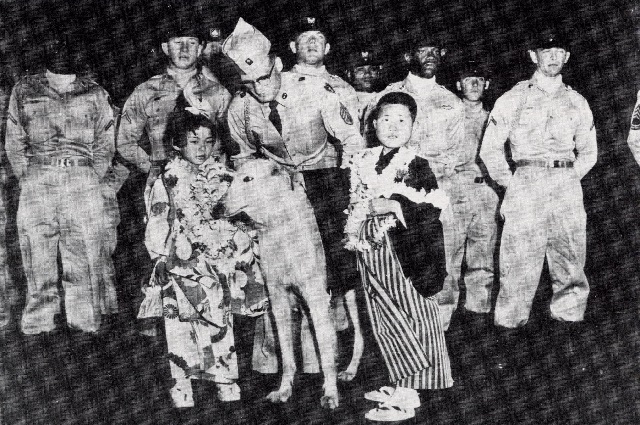

ヒュー・オライリー軍曹 (© AP Images)

オライリーはすぐに、子どもたちを助けなければという思いに駆られました。これをきっかけに生まれたのが、「ウルフハウンズ(狼犬)」と呼ばれたオライリー所属の第25歩兵師団第27歩兵連隊と「聖家族の家」との交流です。この関係は70年以上たった今も続いています。

聖家族の家は戦争孤児、親に捨てられた子ども、家出した子ども、困窮している女性や高齢者のための施設として聖ビンセンシオ・ア・パウロの愛徳姉妹会が設立したものです。1947年には児童福祉法に基づき児童養護施設となりました。しかし戦後の混乱が続く日本には、児童養護施設を支援する財源はほとんどありませんでした。

オライリーは当時3回目の兵役中でした。太平洋戦争の敵国であった日本を嫌悪していたことから、日本への配属は希望していませんでした。しかし軍の命令で、「ウルフハウンズ」の広報官として占領下の日本に赴任することになりました。

聖家族の家への訪問はオライリーに、「稲妻が走った」ような衝撃を与えました。当時第27歩兵連隊で大隊司令官を務め、オライリーをよく知るドリュー・マイヤロウッチはこう話します。この訪問をきっかけに、オライリーは日本人を敵ではなく一人の人間として見るようになったのです。

子どもたちに囲まれるオライリー軍曹 (© AP Images)

「オライリーの話で一番忘れられないのは、栄養不足のため子どもたちの髪の毛に触ると途中で切れてしまったということです。また、手はしもやけがひどく、触れると痛そうな声を出していました。靴も履いていませんでした。給排水の設備もなく、暖房もありませんでした」(マイヤロウッチ)

「クリスマスの時だけ子どもたちにごちそうやプレゼントを届け、翌日には立ち去っていく考えにやるせない気持ちを覚え、これがきっかけで募金活動を始めようと思った」と語るオライリーの真剣なまなざしに心を打たれたと、マイヤロウッチは振り返ります。連隊は給料日に帽子を回し、その中に隊員たちが1ドルや2ドルを寄付しました。初回は143ドルの寄付金が集まり、これを元旦の朝に施設に届けました。それ以来、この活動は給料日の慣例となりました。また隊員たちは、休みの日に施設を訪れ、新しい住まいを建てる手伝いもしました。ウルフハウンズの支援は、連隊の朝鮮半島出兵後も途絶えることはありませんでした。

1951年、オライリーは連隊から異動となりました。その時に後任へのメッセージとして、雑誌「ニューヨーカー」の記者に次のように語っています。「何よりも大切なのは施設の子どもたち。ウルフハウンズの一員になるにはこの仕事が一番大切」

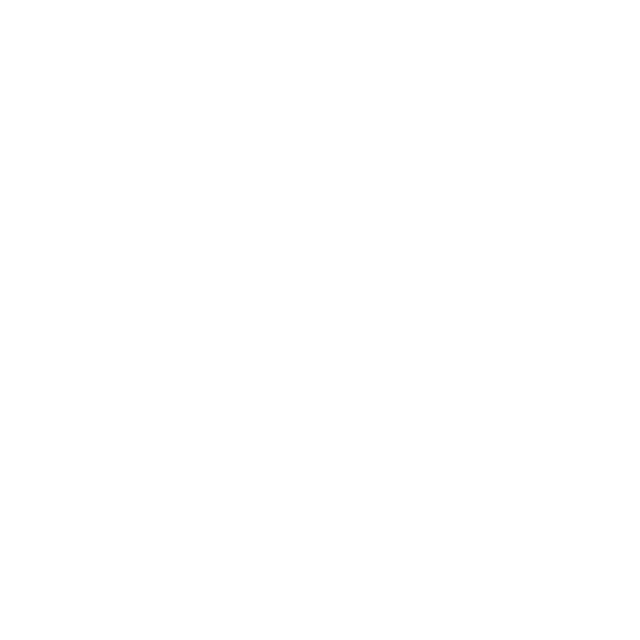

1957年には、新しい伝統がウルフハウンズから生まれました。毎年夏、聖家族の家の子どもを連隊駐屯地であるハワイのスコフィールドバラックスに招待し、南国の日差しの下でホームステイや観光などハワイの生活を楽しんでもらうプログラムを開始しました。翌年にはウルフハウンズから2人の「サンタクロース」が施設を訪れ、子供たちにプレゼントを届けました。

1957年に最初にハワイに招待された子どもたち(写真提供:聖家族の家)

聖家族の家で理事長を務める上利久芳はこう話します。「聖家族の家の子どもたちにとって、本当に特別な出来事です。ウルフハウンズからやってくる彼らは約10日間、子どもたちと一緒に居室で食事をします。また、観光地を巡り、さまざまなゲームに興じ、数多くのイベントにも参加します。一番のイベントは12月25日に行われる『兵隊さんと一緒のクリスマス会』で、子どもたち全員と全職員でクリスマスをお祝いします」

第27歩兵連隊の「ウルフハウンズ」という愛称は、1918年に連合国遠征部隊の一員としてシベリアに出兵しボルシェビキと戦ったことに由来します。一方で聖家族の家に寄せた支援から、「やさしいウルフハウンズ」と呼ばれるようになりました。戦地に行ってもウルフハウンズから施設の子どもたちへの支援が途切れることはありませんでした。このことが、戦場では容赦ないけれども戦火の巻き添えとなった一般市民には思いやりを持って接するという部隊の特徴が生まれたと、マイヤロウッチは話します。

オライリーは大阪出身の日本人女性・侑子と結婚し、朝鮮戦争後に帰国しハワイに居を定めました。そしてウルフハウンズの近くにいることで、聖家族の家を支援する伝統が途切れることのないよう見守ってきたのです。連隊で昇進しリーダーになった若い兵士は、この責任ある仕事を全うしました。連隊の兵士とその家族を世話する侑子は、いつしか「ウルフハウンズのお母さん」と呼ばれるようになりました。

オライリーは2006年に亡くなりましたが、聖家族の家への支援活動は「ピース・ブリッジ」財団が引き継いでいます。現在施設には120人以上の子どもが暮らしています。この70年でウルフハウンズは2億2000万円の寄付金を集め、177人の子どもをハワイに招待しました。2015年には、高校生を対象とした短期語学研修プログラムを立ち上げました。聖家族の家の116人の子どもが、国際養子縁組でアメリカに渡りました。

聖家族の家で行われたウルフハウンズとの交流70周年を祝うレセプションの様子。写真中央の女性は、1枚目の写真でオライリー軍曹が抱きかかえている子どもと同一人物である。2019年12月

かれん・ケリー駐大阪・神戸米国総領事は、ウルフハウンズから聖家族の家への支援の伝統は民間にも広がったと話します。「この半世紀、駐大阪・神戸米国総領事館の外交官や職員も聖家族の家を支援してきました。領事館は毎年クリスマスの時期になると、子どもたちにプレゼントを届けたり施設を訪問したりします。また年末に行う職員とその家族向けのパーティに、施設の子どもたちを招待しています。このような活動を通じて私たちは、施設の子どもたちの幸せとウルフハウンズとの親善の絆を拡大する機会を大切にしています」

聖家族の家を訪問する駐大阪・神戸米国総領事館の外交官ら

上利はウルフハウンズと70年にわたって育んできた絆を「奇跡」と呼んでいます。時がたち日本は、世界有数の経済大国へと発展しました。財政支援に以前ほどの重要性はなくなってきましたが、相互交流など財政面以外の支援が大切であることは変わりません。ウルフハウンズが子どもたちに届けたのはお金だけではなく愛情。上利は、オライリーの言葉をこう振り返ります。

COMMENTS3

狼犬部隊の記事、非常に感銘を受けました。

相互の不理解が招く不幸の例は、残念ながら21世紀になっても尽きることはありません。

しかし、それにより理解を深めた貴国と我が国が、様々な問題を抱えつつも共通の理念をもとに協調する道を選んでいることは、評価すべきであると思います。

その基盤を築いた、彼らのような有志の方々の努力を、忘れす語り継ぎ、何らかの貢献をしてゆこうと思います。

さて、余談ですが、同居する私の義理の母が「やさしい狼犬部隊」(1955年作)の大阪の住友金属工業でのロケにチョイ役で出演していることを本人から聞きました。本当に縁というものは不思議なものだと感じています。

貴国大使閣下におかれては、ぜひこの良好な二国関係の一層の発展に力を注いでいただけますよう、心よりお願い申し上げます。

また、大統領閣下の体調が1日も早く回復なさることも、併せてお祈り申し上げます。

クリスマス前に、心があたたかくなる素敵な実話を知ることができて、本当に嬉しかったです。オライリー軍曹の優しさが今も引き継がれていることが本当に嬉しく、感謝の気持ちしか思い浮かびません。ありがとうございました。感動の涙が止まりません。

This is newly for me!!

LEAVE A COMMENT

TOP